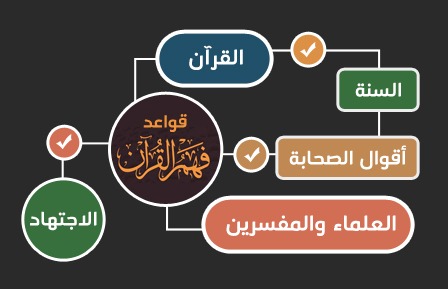

قواعد الفهم لكتاب الله

القرآن الكريم كلام الله الذي أنزله الله على خاتم رسله محمد بن عبدالله – صلى الله عليه وسلم – وقد أنزله الله بلغةِ العرب، لسانِ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – فكان تشريفًا للعرب؛ كما قال – تعالى -: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: 44].

وجعله معجزًا في البيان حتى يكون معجزة دائمة للرسول – صلى الله عليه وسلم – قال –تعالى -: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 23، 24].

وقد تكفَّل الله بحفظه؛ كما قال – تعالى -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، فلا يستطيع جبَّارٌ أن يبدِّله، أو يزيد فيه أو ينقص منه؛ كما جاء في الحديث: ((وأنزلتُ عليك كتابًا لا يغسله الماء))؛ (رواه مسلم).

وجعله – سبحانه وتعالى – ميسَّرًا للحفظ والفهم، فقال – تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: 17]، وأمرنا بتدبُّره، فقال – تعالى -: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 29]، وجمع الله – سبحانه وتعالى – فيه أحكام كل شيء، قال – تعالى -: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89].

ولَمَّا كان كثيرٌ من المسلمين قد أعرضوا عن القرآن فهمًا وتدبرًا وعملاً، وكان كثير ممَّن يقرؤه لا يعرف كيف يتدبَّر القرآن، ويفهمُه على النحو الصحيح، فإنني أحببت أن أجمع قواعد الفهم لكتاب الله، أسأل الله أن ينفع بها.

أولاً: وجوب تعلُّم لغة العرب:

وجوب تعلُّم لغة العرب، وفهم معاني كلامهم، وطرائقهم في التعبير، وأساليبهم في البيان، فإن القرآن عربي، وقد نزل بهذه اللغة، ووَفْق أساليب العرب في البيان، واشتمل على معظم إبداع العرب في كلامهم، فاستخدم التشبيه، وضرب الأمثال، والتقديم لأغراض بيانية، وكذلك الحذف والإيجاز والإطناب في مواضعه، لأغراض بيانية، وكذلك الالتفات من الخطاب إلى الغَيبة والعكس لأغراض بيانية، وكذلك التعريف والتنكير لأغراض بيانية من التعظيم والتحقير، وكذلك الاستهزاء؛ كقوله – تعالى -: ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [النساء: 138]، و﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: 49].

وكذلك مَن لا يعرف معاني ألفاظ الكلمات العربية ومفردات اللغة، لا يعرف المقصود الحقيقي بالإيمان، والعلم، واليقين، والظن، والصوم، والصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد، والولاء، والبراء، وسائر كلام العرب الذي نزل به القرآن.

ومَن لا يعرف طرائق العرب في البيان، فإنه لا يستطيع أن يفرِّق بين ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ونعبدك، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ونستعين بك.

ولا بين ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: 26]، وبين قوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: 22].

والخلاصة أنه يجب معرفة كلام العرب في معاني مفرداتها وقواعدهم، وأساليبهم في البيان، وهذا ما تتضمَّنه اليوم معاجم اللغة، وعلم النحو والصرف، وعلم البلاغة.

فيجبُ على المسلم المُرِيد تدبُّر القرآن أن يكون على قدرٍ من هذه العلوم، وإلا جَهِل الأساس الذي يفهم به القرآن.

ثانيًا: دراسة سيرة الرسول – صلى الله عليه وسلم -:

دراسة سيرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومعرفة أخلاقه وشمائله، والإلمام بأقواله وأفعاله؛ وذلك أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – فسَّر القرآن بقوله، وأقامه بعمله وخُلقه – صلى الله عليه وسلم.

وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – هو المثال الكامل للإنسان الكامل، الذي يحبُّه الله ويريد من كلِّ مؤمن أن يُبْنَى على غِراره، كما قال – تعالى -: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]، ولَمَّا سُئِلت السيدة عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – عن خُلُق الرسول – صلى الله عليه وسلم – قالت: “كان خُلُقه القرآنَ”؛ (رواه مسلم).

ولذلك فمحاولةُ تدبُّر القرآن بعيدًا عن دراسة سيرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – ستكون محاولة ناقصة؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – هو المثال الواقعي القائم لكتاب الله – سبحانه وتعالى – ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: 52، 53].

ثالثًا: أخذ بيان النبي – صلى الله عليه وسلم – للقرآن:

معرفة السنن القولية والعملية التي بيَّن الرسول – صلى الله عليه وسلم – بها الكتاب، فإن القرآن قد جعل الله بيانه لرسوله – صلى الله عليه وسلم؛ كما قال – تعالى -: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

فالطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وسائر العبادات المأمور بها في القرآن، لا يمكن معرفة أحكامها وحدودها إلا ببيان الرسول – صلى الله عليه وسلم.

رابعًا: معرفة أسباب النزول:

معرفة أسباب النزول، وذلك أن القرآن نزل منجَّمًا بحسب الوقائع والأحداث، فجاء بعضه إجابةً عن سؤال، أو ردًّا لشبهة قِيلت؛ كما قال – تعالى -: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: 33].

وجاء كذلك بيانًا وتعليقًا على وقائع؛ فالآيات النازلة في بدرٍ وأُحُد وسائر الغزوات التي نزل فيها قرآن، لا تفهم فهمًا سليمًا إلا بمعرفة وقائع هذه الغزوات، وإلا فكيف يَفهَم قارئٌ فهمًا صحيحًا قولَه – تعالى -: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ [آل عمران: 139، 140]، إلا إذا عَرَف ما أُصِيب به المسلمون يوم أُحُد من القتل والجراحة، ووقوف أبي سفيان شامخًا على رأس المسلمين بعد نهاية المعركة يقول: (اعلُ هُبَل!)، (لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم)، (أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ أما هؤلاء، فقد قُتِلوا)؛ (رواه أحمد والبخاري)، وكذلك لا تفهم آيات سورة النور في شأن سبب نزول هذه الآيات وهكذا.

خامسًا: الإكثار من النظر في كتب التفاسير:

دراسة أقوال السلف من المفسِّرين لكتاب الله، وعلى رأسهم ابن عباس، ترجمان القرآن ومعلِّمه لعددٍ من التابعين؛ وذلك أن ابن عباس حَفِظه صغيرًا، وتتبَّع أسباب نزوله، وجمع ذلك من كبار الصحابة، وآتاه الله فهمًا فيه بدعوة النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم فقِّهه في الدين، وعلِّمه التأويل))؛ (متفق عليه)، فكان ترجمانًا لكتاب الله، وكذلك ابن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص.

فإن هؤلاء نُقِلت أقوالهم عن طريق تلاميذ أخذوا عنهم، وهؤلاء أخذوا عن كبار الصحابة؛ كالشيخين أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – وعثمان بن عفان – رضي الله عنه – وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – وأُبَي بن كعب – رضي الله عنه، وغيرهم.

ففهمُ آيات القرآن وَفْق تفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا مَحِيد عنه لمَن أراد أن يفهم عن اللهِ – سبحانه وتعالى – فإن هؤلاء عاصروا التنزيل، وكانوا أعلم الناس بكلام العرب، وشاهدوا كيفية تطبيق القرآن.

سادسًا: دراسة تفاسير أهل العلم:

الإكثار من النظر والقراءة في تفسير أهل العلم من العلماء والمفسِّرين، الذين فهموا القرآن وَفْق الأصول السابقة، وآتاهم الله فهمًا في القرآن، فإن القرآن لا تزال عجائبه، وإن الفهمَ فيه يظلُّ أبدًا ما دام القرآن في الأرض؛ كما جاء في حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – عندما سأله سائل، فقال له: “هل خصَّكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بشيء؟”؛ أي: أنتم وأهل بيته، فقال: “لا والذي برأ النَّسَمة وفلق الحبَّة، ما خصَّنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بشيءٍ إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرجها فإذا فيها أسنان الإبل، وفهمًا في كتاب اللهِ يؤتيه الله مَن يشاء”؛ (متفق عليه)، ولا يزال هذا الفهم ما بقي القرآن والإيمان.

سابعًا: العكوف عليه والانقطاع إليه للنظر والتأمُّل والتفكر والتدبر:

العكوف على القرآن، والقيام به آناء الليل وأطراف النهار، والتفكر في آياته، وتدبر معانيه، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: 46]، فإذا جلس الإنسان وحدَه وتفكَّر في آيات الله، انفتح له فيها باب عظيم للفهم والعلم واليقين.

ثامنًا: إثارة القرآن:

وتكون بمدارسته؛ وذلك أن القرآن كالمسكِ المختوم، إذا أثرتَه ونقَّبت فيه، فاح عطره، وانتشر شَذَاه؛ ولذلك كان السلف يُوصُون قائلين: “أثيروا القرآن”، وإثارته تكون بالاجتماع عليه، وتشقيق السؤال حول آياته، ومدارسته.

وقد جاء في الحديث: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشِيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمَن عنده))؛ رواه أحمد والبخاري.

فمدارسة القرآن تصنعُ العجب في إثارة معانيه، واستخراج كنوزه، وقد رأيت أنا – كاتبُ هذه السطور – من هذا عجبًا.

تاسعًا: إنزال القرآن على الواقع:

القرآن قول متجدِّد لا تزال تتحقَّق آياته كل يوم؛ لأنه ليس وصفًا لحدث مضى وانتهى، وإنما هو حكم الله على الناس والأحداث، وقضية البشر الأساسية هي الإيمان والكفر، والموقف من الرسالات، وهذه القضية لا يتغير فيها إلا الوجوه فقط، وإلا فالأحداث والوقائع واحدة، بل والكلمات واحدة ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: 43]، و﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ ﴾ [الذاريات: 52، 53]، فقصة كل رسول واحدة.

رسول يأتي بالهدى من ربه فيدعو إلى الله فينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، ويقوم الصراع، ويداول الله الأيام بينه وبين عدوه، ثم تكون العاقبة بهلاك الظالمين وبالنصر والتمكين للمؤمنين.

وهكذا الشأنُ مع كل رسول، اختلفت أسماؤهم وأزمانُهم وأقوامهم، واتَّحدَت دعوتهم، وتطابقت كلمات مناوئيهم، وتشابهت قلوبهم.

وكان الإيمان كذلك واحدًا.. اختلفت أسماء المؤمنين لكنهم كانوا في كل عصر على قلوب وأعمال واحدة؛ ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 92].

وهكذا يبقى وصف الله للكفَّار في عصر الرسالة هو وصفه للكفار اليوم، ويعيش عبدالله بن سلول رأس المنافقين ويموت في المدينة، ولكن أشباهه في النفاق يظهرون في كل جيل ودعوة.

ويصفهم الله في القرآن: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8]، وإذا مضى بلال وعمار وصهيب، فإنه يبقى أشباهُهم من أهل الإيمان يعذَّبون طالما بقيت فتنةٌ في الأرض، ويبقى وصفُ الله لهؤلاء في القرآن ماثلاً وقائمًا وواقعًا؛ ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: 40].

وهكذا لا يفهم القرآن حيًّا غضًّا طريًّا، إلا مَن أنزله على الواقع المعاصر، فعَرَف كفَّار زمانه، وفراعنة أقوامه، وأهل النفاق في بلده، وأهل الإيمان الذين هم أهله حقًّا وصدقًا.

ومع هذا فيجب الحذرُ من إنزال القرآن على غيرِ منازله، فمَن أنزل آيات المؤمنين في الكافرين أو العكس، أو جعل المؤمنين الصالحين هم المنافقين الكافرين، ضلَّ ولم يهتدِ، ووضع القرآن في غير مواضعه، وهذا باب عظيم ضلَّ فيه مَن ضلَّ ممَّن حجب الله نور القرآن عن أبصارهم، وهذا الباب – أعني إنزالَ آيات القرآن منازلَه الصحيحة، وفقه الواقع على ضوء الكتاب – هو ثمرةُ القواعد السابقة جميعها، وهو ثمرة الهداية والتوفيق، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: 40].

عاشرًا: أخذ القرآن للعلم والعمل:

لا تخالط بشاشة القرآن القلبَ إلا مَن أخذه للعلم والعمل، وهذا هو الإيمان، وأما مَن أخذه للعلم فقط دون العمل، فإنه يوفَّق إلى الإيمان، بل يكون حجَّة عليه، ويغلق قلبه دونه عياذًا بالله.

فكم ممن قرؤوا القرآن ودَرَسوه وحَفِظوه، ولم تخالط بشاشة الإيمان به قلوبَهم، ولا رفعوا رأسًا به، وهؤلاء يكون القرآن حجَّة عليهم لا لهم؛ كما قال – صلى الله عليه وسلم -: ((والقرآن حجة لك أو عليك))؛ (رواه مسلم).

كم من أوعيةٍ حَفِظت القرآنَ ولم تهتدِ به عياذًا بالله، وكم من منافقين وكفَّار علموا آياته وكذَّبوا بها، ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: 82].

حادي عشر: التسليم لله عند متشابهه:

القاعدة الحادية عشرة: هي وجوب التسليم لله عند متشابه القرآن، والعلم أن القرآن كلَّه من الله – سبحانه وتعالى – وأنه نزل يصدِّق بعضه بعضًا، ولا يخالف بعضه بعضًا، وأنه لا اختلاف بين آياته، ولا اضطراب في أحكامه، بل هو كتاب قد ﴿ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: 1]، ووجود المتشابِه فيه الذي لا يعلمُه إلا الله والراسخون في العلم، إنما هو لابتلاءِ الإيمان، ولتفاضُلِ أهل العلم فيه، وعلى المؤمن إذا رأى المتشابِه من آياته أن يقول: ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 7].

وأهل العلم به يردُّون ما تشابه منه إلى مُحكَمه، وأما أهل الزيغ والغواية، فإنهم كما قال – تعالى -: ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: 7].

اللهم إنا نسألُك بكل اسم هو لك أنزلتَه في كتابك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم علِّمنا منه ما جَهِلنا، وذكِّرنا منه ما نُسِّينا، وارزقنا القيام به آناء الليل وأطراف النهار.

اللهم اجعلنا ممَّن ورثتَه القرآن علمًا وعملاً، اللهم يا معلِّم القرآن علِّمنا إياه، اللهم يا منزلَ الكتاب، اجعلنا من أهله، اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد، الذي قرأ باسمك، وعلَّم لك، والحمد لله رب العالمين في البَدْء والختام.

.